In Port Albert scheint die Zeit stillzustehen. Am Rand des 130-EinwohnerInnen-Dorfs, am behäbig dahinfließenden Oruawharo River, wachsen die Mangroven, treffen sich die Möwen auf dem Steg zum Sonnenuntergang-Gucken. Meistens leiste ich ihnen dabei Gesellschaft.

Gegen 18 Uhr spaziere ich an den etwa 20 Häusern vorbei, die sich vom General Store, dem weiß gestrichenen Tante-Emma-Laden im Kolonialstil, fast bis zum Fluss reihen. Nur die Hauptstraße ist asphaltiert. Hinter den Gebäuden fallen die Wiesen beidseitig ab. Port Albert liegt auf einer Anhöhe, was mir ein Gefühl von Weite vermittelt, obwohl ich mich eigentlich eingeengt fühlen müsste. Seit Wochen habe ich keinen anderen Weg eingeschlagen als den zum Oruawharo River.

Es ist Lockdown in Neuseeland. Mindestens einen Monat lang sind die Geschäfte und Restaurants geschlossen, sollen die BewohnerInnen sich möglichst nicht aus ihren Häusern bewegen. So lautet die Anordnung von Premierministerin Jacinda Ardern, die am 25. März 2020 um 23:59 Uhr die höchste Alarmstufe vier ausrufen lässt. Die Verbreitung des Corona-Virus in Neuseeland soll gestoppt werden. Nachdem sich die Zahl der Infizierten um 50 auf 205 erhöht hat, ist ein nationaler Notstand erklärt worden. In Deutschland haben sich da schon 31.554 Menschen angesteckt.

Alex und ich verbringen den Lockdown bei Jenny in Port Albert. Die 77-jährige Rentnerin hat uns als Wwoofer bei sich aufgenommen. Vor ihrem Umzug in den Süden der Nordinsel Neuseelands sollen wir ihr dabei helfen, ihren Garten, in dem sie wegen einer Schulterverletzung seit einem Jahr nichts mehr gemacht hat, für den Käufer ihres Hauses wieder herzurichten.

Am Morgen des 25. März packen Alex und ich in unserer WG in Auckland unsere Sachen. Ich fahre die circa 80 Kilometer auf dem Highway 1 in den Norden. Unterwegs wollen wir einkaufen, aber der Andrang vor dem Supermarkt in Warkworth – dem mit 5300 EinwohnerInnen größten Ort in der näheren Umgebung – ist so groß, dass wir uns dagegen entscheiden. Mit Atemschutzmasken stehen die Menschen Schlange. „Eigentlich brauchen wir ja auch nichts“, sage ich im Auto zu Alex. Im Gegenzug für unsere Hilfe werden wir von Jenny Kost und Logis erhalten.

Wir treffen unsere Gastgeberin in unserer vorübergehenden Unterkunft an. Das Ein-Zimmer-Studio neben ihrem Haus ist hell und modern eingerichtet, hat ein Sofa, eine kleine Küche und ein Bad. „Perfektes Timing“, sagt Jenny, als wir an die Scheibe klopfen. „Eben bin ich hier drin fertig geworden.“ Sie trägt Gummihandschuhe, hält eine Flasche Putzmittel in der Hand. Und sieht laut Alex aus wie Helen Mirren. „Arme Helen, was für ein Vergleich!“, kommentiert Jenny Tage später lachend, als ich ihr davon erzähle.

Mit ihrem grauen Kurzhaarschnitt, der goldumrahmten Brille und den gerade geschnittenen Jeans sieht Jenny nicht aus wie 77. Ich hätte sie gut 15 Jahre jünger geschätzt. Dabei hat die mittlerweile neunfache Großmutter einiges hinter sich, wie wir im Lauf des Lockdowns erfahren.

Mit 17 wurde sie zum ersten Mal Mutter. Ihre fünf Kinder zog sie nach der Trennung von ihrem Mann, einem Air-New-Zealand-Piloten, allein groß. Im Lauf der Jahrzehnte wurde sie noch mehrfach geprüft vom Leben. Sie musste eine ganze Reihe größerer und kleinerer Unglücke hinnehmen.

Kein Grund für sie, mit dem Schicksal zu hadern. Müsste ich Jenny in einem Wort beschreiben, wäre es tough. Bis zur Rente arbeitete sie in verschiedenen Unternehmen, zuletzt als Dekanin einer Sprachschule. Die Option aufzugeben wollte sie nie. Jenny ist – wie die meisten NeuseeländerInnen – praktisch veranlagt, weiß sich selbst zu helfen. Und ist fast immer gut gelaunt.

Die ersten Tage verbringen wir trotzdem auf Abstand. In zwei Metern Entfernung zeigt Jenny uns im Garten, was wir tun sollen. Das Abendessen stellt sie uns auf einem Tablett vor die Tür. Ihre Kinder seien dagegen gewesen, dass sie uns bei sich aufnimmt, erklärt sie uns, im Rahmen ihrer Haustür stehend: „Sie haben Angst, dass ich mich mit dem Corona-Virus anstecke.“ Obwohl auch wir es für besser halten, während der ersten zehn Tage Abstand zu halten, um sicherzugehen, dass wir das Virus nicht aus Auckland mitgebracht haben, fühlt sich die Regelung für mich befremdend an. Ich hätte Jenny gerne sofort besser kennengelernt, mehr von ihr und ihrem Leben erfahren. Durch den räumlichen Abstand ist es schwierig, eine Beziehung aufzubauen oder sich emotional anzunähern.

Im Garten kommen wir ins Gespräch. „Wir hatten immer Tiere“, erzählt Jenny an einem sonnigen Nachmittag neben den Apfelbäumen. Neben ihr picken die zwei rotbraunen Hühner Mrs. Green und Kentucky nach Würmern. Nicht weit entfernt lauern die hellgrauen Geschwisterkatzen Mindy und Morg Vögeln auf. Früher habe sie auch Kinder aus armen Familien betreut, ihnen gezeigt, wie man kocht und Gemüse anpflanzt, sagt Jenny. Trotz ihrer eigenen Situation war da stets Raum für mehr.

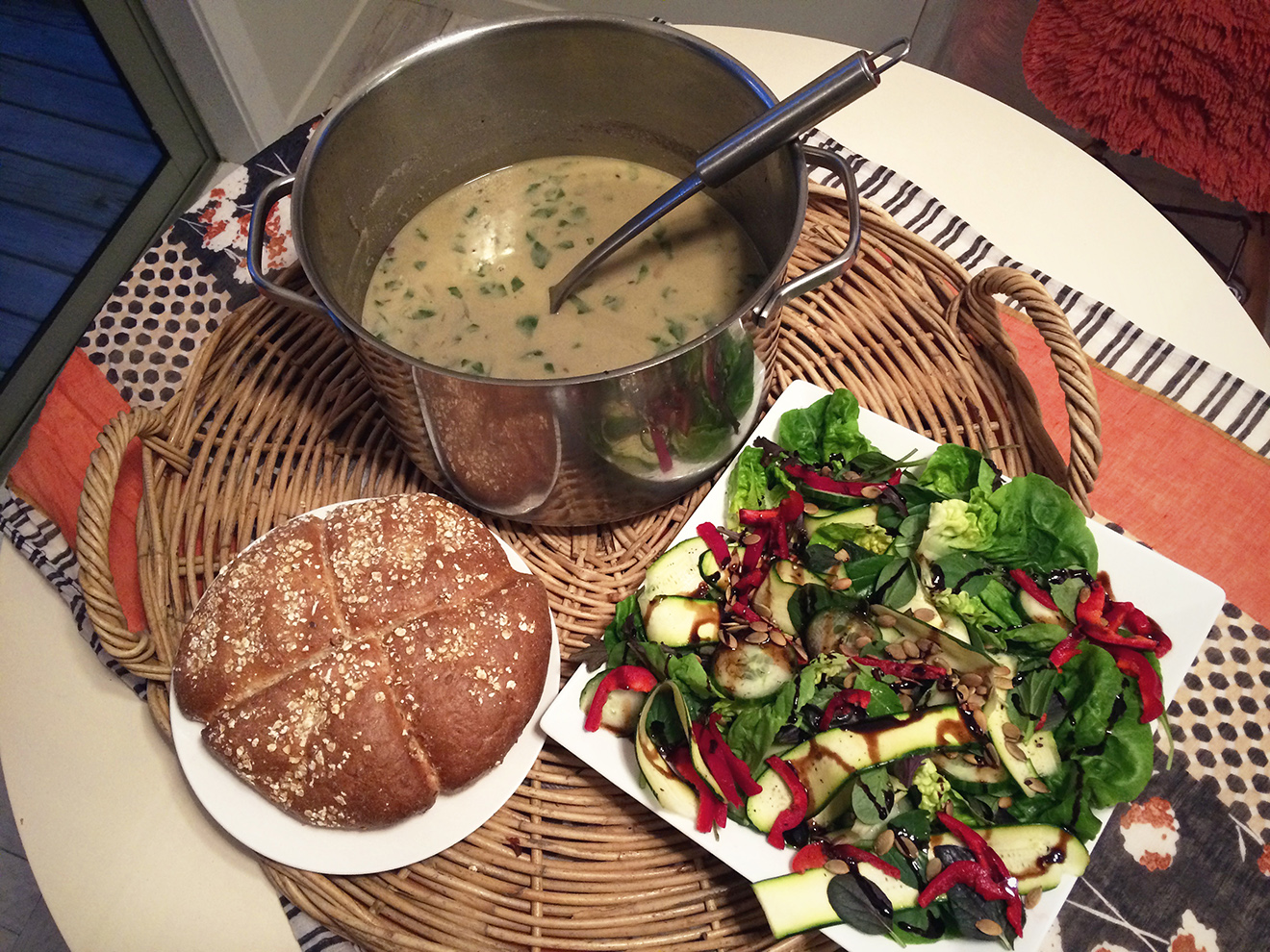

Manchmal kommen auch Alex und ich uns vor, als würden wir zu Jennys Schützlingen gehören, wenngleich die Arbeit in ihrem großem Garten körperlich sehr anstrengend ist. Nach dem Frühstück fällen wir Bäume, jäten Unkraut, stutzen Hecken, reißen Himbeerranken aus, schleppen Backsteine aus dem Stauraum unter dem Haus hervor. Doch schon gegen 11 Uhr ruft Jenny uns zum „Morning Tea“. Am Tisch vor unserem Zimmer serviert sie uns Schwarztee und Milchkaffee, selbst gebackene Macadamia-Kekse, Rübli-Muffins oder deftige Scones mit karamellisierten Zwiebeln. Zum Mittagessen bekommen wir gefüllte Pita-Brote, Thunfisch-Wraps, Pizza oder Omelette mit Käse und Tomaten. Abends kocht Jenny unter anderem Bulgur mit Pilzen und Tomaten, Linsen-Kokos-Spinat-Suppe oder Lasagne mit selbstgemachter Béchamelsauce. Sie ist eine hervorragende Köchin.

Obwohl wir ihre Kochkünste genießen und fasziniert davon sind, dass Jenny es schafft, jeden Tag etwas anderes zu kochen, fällt uns die Abhängigkeit von ihr nicht leicht. In Auckland konnten wir kochen, wann wir wollen. In Port Albert warten wir häufig bis um 21 Uhr auf das Abendessen. Im Gespräch mit ihrem Nachbarn Eric oder beim Telefonieren mit der Familie vergisst Jenny oft die Zeit. „Wir sind doch nicht in Spanien!“, sage ich nicht nur einmal hangry zu Alex. Beschweren möchte ich mich aber nicht. Ich bin Jenny extrem dankbar, dass sie uns bei sich aufgenommen hat – in ihrem Alter, während einer weltweiten Pandemie. Mehr Glück hätten wir in dieser Situation nicht haben können.

Wir bieten unserer Gastgeberin an, für sie einkaufen zu gehen, um das Ansteckungsrisiko für sie gering zu halten. Doch sie mag von ihrem wöchentlichen Shopping-Ausflug mit Eric nicht lassen. Geld möchte sie ebenfalls nicht von uns. „Wer weiß, wofür ihr es noch brauchen werdet“, sagt sie und zwinkert, als wäre sie wirklich unsere Großmutter.

Ihr Nachbar Eric wohnt allein, ein Stück den Hang hinauf. Und kommt täglich, um mit Jenny Kaffee zu trinken und stundenlang zu plaudern. Wir erarbeiten uns seine Zuneigung, indem wir ihm beim Ausräumen eines Containers helfen, der schon seit Jahren auf seinem Grundstück steht.

Einen halben Tag verbringen wir damit, Feuerlöscher, Benzinkanister, Seile, Handtücher, Magnete, Werkzeug, eine Kiste voll Münzen und Campingequipment vom Garten in den Stauraum unter seinem Haus zu schleppen. Keller haben nur die wenigsten neuseeländischen Häuser.

Eric, 74, ist ein großer Mann mit hellen, blauen Augen und schütterem, zur Seite gekämmtem, weißem Haar. Vor 20 Jahren, denke ich, war er bestimmt stark wie ein Bär. Wobei er an diesem Vormittag mindestens genauso viel trägt wie Alex oder ich. Vor der Rente betrieb Eric ein Restaurant mit seinem Bruder, später er einen Schrottplatz. Bei Auktionen, erzählt er uns während einer Pause neben dem Mandarinenbaum, wo wir ein paar der sauren Früchte essen, habe er alles Mögliche an- und wieder verkauft. Den Rest der kuriosen Sammlung tragen wir jetzt in seinen Keller. Sie muss enorm gewesen sein.

Ich habe Angst, dass der alte Mann sich übernimmt, aber Eric ist unerschütterlich. Zum Morning Tea, der auch bei ihm nicht fehlen darf, bringt er uns Limetten-Limonade ohne Kohlensäure und Cranberry-Müsliriegel. Wir essen zu dritt auf der Bank vor seinem Haus und schleppen noch eine Runde. Um halb eins fege ich den leeren Container aus.

„Danke! Ihr wart eine große Hilfe!“, verabschiedet uns Eric. Es fühlt sich an wie eine Auszeichnung. Auch wenn er uns am Morgen darauf schon wieder scherzhaft „die Sklaven“ nennt, am Nachmittag „Habt ihr nichts Besseres zu tun?“ in unser Zimmer ruft. Dort sitzt Alex auf dem Bett, ich auf dem Sofa, beide am Rechner. Ich rufe: „Eric! Wir arbeiten! Alex gestaltet ein Logo, ich schreibe einen Zeitungsartikel.“ Aber das hört er schon nicht mehr. Er hat sich Lärmschutz-Kopfhörer aufgesetzt, nimmt auf seinem Mini-Traktor Platz und pustet Blätter aus Jennys Garten.

Abends treffe ich ihn bei meinem täglichen Spaziergang zum Oruawharo River. Er nennt mir die Namen der Hunde, denen wir begegnen. Zuerst treffen wir Poppy, eine braunrote Mopsdame, deren Besitzer im Haus gegenüber des General Store wohnen. Wenige Häuser weiter kläfft der wadenhohe, schwarze Terriermischling Buddy hinter einer Hecke hervor. Nur, um uns Sekunden später ein Stück die Straße entlang zu begleiten, als würde er zu uns gehören. Am Spielplatz hinter dem Parkplatz am Flussufer liegt die blonde Labradorhündin Salt. „Sie lässt sich normalerweise von den Backpackern und Campern, die hier übernachten, durchfüttern“, sagt Eric.

Auf dem Weg zurück erzählt Eric von seiner Tochter und seinen beiden Enkelkindern, die in Orewa leben. Obwohl Alex und ich auf der Fahrt nach Port Albert in dem Ort gehalten haben, sagt mir der Name spontan nichts. „Du kennst Orewa nicht? Habt ihr denn überhaupt etwas von Neuseeland gesehen?“, scherzt Eric. „Die Highlights schon, glaube ich“, entgegne ich. „Nicht die Highlights“, erwidert Eric. „Nur die Touri-Orte. Das, was wir euch vom Land sehen lassen.“ Er zeigt auf die grünen Hügel neben dem Fluss. „Da drüben, da ist ein toller Regionalpark. Mit Blick über die ganze Flussmündung.“ Der Park habe einmal einem reichen Paar gehört, sagt er. „Die beiden haben das Gelände nach ihrem Tod der Stadt Auckland zur Nutzung überlassen, unter der Voraussetzung, dass es unbebaut bleibt. Da müsst ihr mal hingehen!“ „Sobald der Lockdown vorbei ist“, verspreche ich.

An der Abzweigung vor dem General Store trennen sich unsere Wege. Eric muss erst eine Straße weiter oben abbiegen. Ich winke ihm zu. „Wir sehen uns morgen“, sage ich. „Definitiv“, sagt Eric.