Die Morgenluft peitscht eisig in mein Gesicht. Cornel gibt Gas auf dem Weg zur Melkanlage. Zwei Kilometer sind es vom Haus dorthin, das Quad rattert knatternd über den Schotterweg. Es ist dunkel und kalt, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Ich klammere mich ans Metall. Schäferhündin Luna rennt die Wiese neben uns entlang, bis sie im Nichts verschwindet. „Sie hat einen Hasen gesehen“, schreit Hanna neben mir, um das Röhren des Motors und den Fahrtwind zu übertönen, und: „ihr Frühstück!“

Vor der Melkanlage steigt Cornel ab und seine Frau setzt sich ans Steuer. Ich bleibe, wo ich bin. Zu zweit rumpeln Hanna und ich über die Weide, scheuchen die Kühe auf, die noch schläfrig auf dem Boden liegen. Die meisten gehen von sich aus zum Melken. Es ist kurz nach halb sechs Uhr. Cornel schließt das Gatter hinter den schwarzweiß gescheckten Tieren, im Radio laufen Sia und die Killers.

Hinter Hanna steige ich zu Cornel in die Vertiefung, in der die Melkanlage hängt. Wie die beiden trage auch ich einen olivgrünen Ganzkörper-Overall und Gummistiefel. Die Kühe stehen mit dem Hinterteil zu uns. Manche erleichtern sich zuerst, bevor Hanna und Cornel die Milchpumpen an sie anschließen. Der frische Kot riecht nach Durchfall, die Melkanlage brummt fast so laut wie das Radio.

Hanna, 48, und Cornel, 55, sind ein eingespieltes Team. Geübt setzen sie die Pumpen an die Euter. Jeden Morgen verlassen die beiden um 5 Uhr das Haus, um ihre Kühe zu melken. Die Tiere stehen ganzjährig auf der Weide. Etwa 200 sind es aktuell. Ein paar wurden in den Tagen zuvor verkauft. Auf anderen Bauernhöfen bekommen sie eine zweite Chance, trächtig zu werden. Klappt das nicht, müssen sie zum Schlachter. Milchbauer Cornel sieht das pragmatisch. Er ist ein großer, schlanker Mann mit kurzem, grauen Haar, das sich in der Mitte des Kopfs etwas lichtet. Die Tiere, sagt er, seien sein Lebensunterhalt: „Sie müssen ihre Arbeit genauso tun wie ich.“

Dabei hat er sehr wohl seine Lieblingskühe. Die meisten von ihnen erkennt er schon am Euter. Viele sind zutraulich, lassen sich von Cornel streicheln. Man sehe, wie entspannt die Kühe beim Melken seien, sagt Hanna: „Dass sie kauen, ist ein gutes Zeichen.“ Ich habe trotzdem ein bisschen Angst vor den großen Tieren. Auf unserer Reise hatten Alex und ich zwei unangenehme Begegnungen mit Rindern. Zwei rumänische Kühe und eine russische hatten keine Lust darauf, von uns fotografiert zu werden.

Hanna streicht kurz über das Euter vor sich, bevor sie nach den Zitzen greift. Jede Kuh, sagt sie, sei zwischen 600 und 1200 Neuseelanddollar wert. Umgerechnet sind das rund 340 bis 675 Euro. Für ein Lebewesen dieser Größe erscheint mir der Preis extrem niedrig. Ich muss daran denken, dass unsere Housesitting-Gastgeberin in Brisbane ganze 2000 Australische Dollar, rund 1175 Euro, für ihren Silky Terrier bezahlt hat. Und der produziert keine Milch, wird nicht zu Fleisch weiterverarbeitet.

Hannas hellbrauner Pony teilt sich in der Mitte der Stirn, ihr Pferdeschwanz steckt unter einer Cap und einer Mütze. Obwohl sie klein und zierlich ist, kann sie anpacken. Aufgewachsen in der Schweiz, hat sie Cornel, dessen Eltern ebenfalls aus der Schweiz stammen und sogar Schweizer heißen, vor Jahren als Touristin bei einem Neuseelandaufenthalt kennengelernt. Während Cornel mit Kiwi-Akzent Englisch spricht, kann man Hannas Herkunft bei vielen Wörtern noch heraushören.

„Hopp, hopp!“, ruft Hanna. Mit einem langen, gelben Stock berührt sie die Hinterteile der Kühe sachte wie mit einem Zauberstab. Die Tiere trotten gemächlich über den Betonboden. Insgesamt acht Durchgänge haben sie vor sich. Auf jeder Seite der Rinne haben 25 Kühe Platz. 400-mal melken – das wäre per Hand nicht so schnell möglich. Mit Hilfe der Pumpen schaffen Cornel und Hanna es meistens, um 8 Uhr zurück zu Hause zu sein, mit Alex und mir zusammen zu frühstücken.

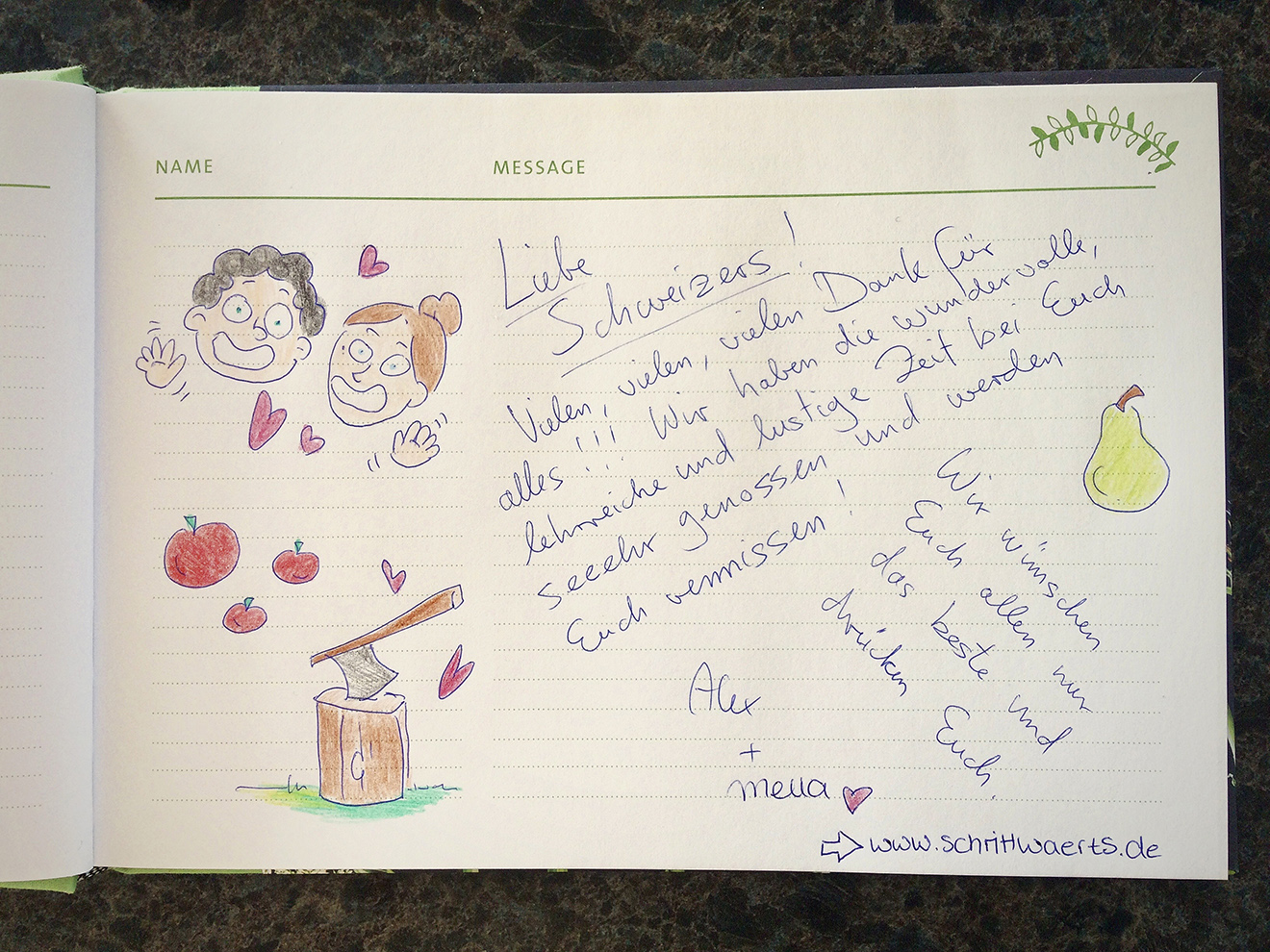

Eine Woche verbringen wir auf dem Hof der Schweizers im Hinterland von Tirau, im Zentrum der neuseeländischen Nordinsel, nur wenige Kilometer entfernt von der Hobbingen-Stadt Matamata. Als Wwoofer gehen wir Hanna und Cornel gegen freie Kost und Logis vier bis sechs Stunden täglich zur Hand. Wir ernten Birnen, Passionsfrüchte, Bohnen und Tomaten, reißen dornige Brombeersträucher aus der Hecke vor der Melkanlage, jäten Unkraut, sammeln Fallobst auf, machen Birnen ein und spalten Holzscheite.

Letzteres ist nicht unsere Lieblingsaufgabe. Beim Auflegen der Scheite auf das Spaltgerät muss man höllisch aufpassen. Trifft ein Scheit ungünstig auf die Kante, springt er mit einem Knall von der Auflage – das schwere Geschoss möchte man weder auf den Fuß noch an den Kopf bekommen. In manchen Scheiten leben Maden. „Friends“ nennen wir die weißen Larven und schnippen sie mit dicken Handschuhfingern beiseite. Das Dröhnen des Traktors macht Unterhaltungen unmöglich. Es ist eine Erlösung, ihn abzuschalten, an den Weiden vorbei zurück zum Haus zu gehen.

Das Mittagessen ist stets das gleiche: Weizenwraps, Knäckebrot oder Toast mit Rote Beete, Karotten, Tomaten, Eisbergsalat, wahlweise Hühnchen, Fisch oder Schinken. Dazu Gespräche über soziale Gerechtigkeit, Umweltverschmutzung, Tierhaltung, Fleischkonsum, den Klimawandel. Hanna und Cornel unterhalten sich gerne mit Alex und mir, auch wenn wir häufig anderer Meinung sind. Tiere, finden die beiden zum Beispiel, haben nichts im Haus zu suchen. Katze Smokey frisst ihr Futter deshalb auf dem Balkon, Schäferhündin Luna schläft in einer Hundehütte vor der Haustür.

Das Radio läuft fast immer beim Essen. Sprechen die Moderatoren über das Coronavirus, dreht Cornel lauter. 94 Prozent der Milch, die er produziert, lässt er in Form von Milchpulver exportieren; ein Drittel davon nach China. Dorthin fahren wegen des Virus momentan keine die Containerschiffe mehr. „Wenn sich die Sache länger zieht, könnte das zu einem Problem für uns werden“, sagt Cornel. Er klingt besorgt.

Abends wird es laut am Esstisch. Hanna und Cornel haben sieben Kinder, von denen drei noch zuhause leben. Eric (14) und Marlene (16) gehen zur Schule, Andrew (20) macht eine Ausbildung zum Elektriker. Am Sonntag zieht außerdem Regula vorübergehend ins Zimmer von Marlene. Die 24-jährige Krankenschwester aus der Schweiz reist ein paar Wochen mit dem Bus durch Australien und Neuseeland.

Alex und ich wandern mit ihr zu den Wairere Falls, dem höchsten Wasserfall der neuseeländischen Nordinsel, und lassen uns von ihr im Tischtennis besiegen. Im Raum neben der Garage steht eine Platte. Die Abende verbringen wir zu zweit in unserem Zimmer, wo wir das Internet nutzen, Switch spielen oder lesen. Hanna und Cornel gehen oft schon um 20 Uhr ins Bett, sie sind müde nach mehr als 15 Stunden auf den Beinen.

Am Mittwochnachmittag, nach einem frühen Feierabend, schaue ich mir die Te Puna Blue Spring an. Drei Stunden dauert der 5,2 Kilometer lange Rundweg zu der glasklaren Quelle, steht auf einem Schild am Parkplatz. Ich käme nach zweieinhalb zurück, wäre da nicht diese Kuh. Sie steht hinter einer Biegung, ihrem Gesichtsausdruck nach ist sie genauso überrascht wie ich.

Und jetzt? Nach zwei Schrecksekunden beugt die Kuh ihren Hals und fängt an zu grasen. Mist. Ich hatte gehofft, sie würde an mir vorbeigehen oder sich in die andere Richtung bewegen. Links von mir ist der Zaun, rechts ein Bach. Ich traue mich nicht, an der Kuh vorbeizugehen. Kurz überlege ich, es über die Weide zu versuchen – aber wer weiß, ob ich über die Wiesen zurück zum Parkplatz gelange? Der Bach ist zu breit, um darüber hinwegzuhüpfen.

Ich warte. Fünf Minuten, zehn, fünfzehn. Eine Joggerin erscheint hinter der Kuh. „Stell dich auf die Seite“, ruft sie, „ich treibe die Kuh an dir vorbei.“ Doch die spielt unser Spiel nicht mit. Statt sich in meine Richtung zu bewegen, geht sie zum Weidezaun und drückt sich unter ihm hindurch. Der Strom ist offenbar nicht angeschaltet. Ich bedanke mich bei der Joggerin: „Ohne dich wäre ich noch lange hier gestanden.“ „Kein Problem“, sagt sie, „meine Eltern haben einen Bauernhof in der Nähe.“ Es beruhigt mich, dass sie mir versichert, sie könne verstehen, dass ich mich unsicher gefühlt habe.

Hanna und Marlene lachen, als ich beim Abendessen von meinem Abenteuer erzählen. Eine Kuh hätte sie so schnell nicht ausgebremst. „Aber es ist gut, dass du stehengeblieben bist“, sagt Hanna, „wenn man sich mit den Tieren nicht auskennt, ist es besser, vorsichtig zu sein.“ Sie bietet uns an, noch eine Weile in Tirau zu bleiben. „Wir warten immer erst ein paar Tage ab, ob die Wwoofer zu unserer Familie passen.“ „Danke, aber wir müssen so langsam weiter“, sage ich. „Bis unser Schiff aus Neuseeland ablegt, sind es nur noch eineinhalb Monate.“ Dass das Coronavirus unsere Pläne durcheinander wirbeln wird, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt nicht.