Sobald Colleen die Taschenlampe ausschaltet, wird die Höhlendecke zum Nachthimmel. Wie Sterne leuchten die Glühwürmchen: winzige, bläuliche Lichtpunkte zwischen Stalaktiten. Der Kitschfaktor ist disneyfilmverdächtig.

Catherine und Gerard staunen genauso wie Alex und ich. Wir nehmen an der Sonnenuntergangs-Tour durch die Footwhistle Cave teil, eine Höhle im Waitomo District auf der neuseeländischen Nordinsel. Nur 300 Menschen leben im Waitomo Village. Doch seine Millionen Jahre alten, labyrinthartigen Kalksteinhöhlen ziehen jedes Jahr eine halbe Million Besucher an. Während die meisten Touristen die bekanntere Waitomo Cave beim Abseilen oder Black Water Rafting erkunden, haben wir uns für einen Spaziergang durch die von Einheimischen verwaltete Footwhistle Cave entschieden.

Auch Colleen Hawkes, unsere Führerin, kommt aus der Gegend. Um 19.30 Uhr empfängt sie uns in ihrem Büro. Sie hat braune Augen und ein markantes Kinn, ihre schwarzen Haare trägt sie streng nach hinten gekämmt zusammengebunden. Im unternehmenseigenen Van fährt sie mit uns die dreieinhalb Kilometer bis zur Höhle. „Rund 300 Höhlen befinden sich im Waitomo District“, berichtet sie, „aber nur zwölf sind für die Öffentlichkeit zugänglich.“ Colleen spricht extra langsam und deutlich, damit auch Catherine und Gerard ihr folgen können. Die beiden Franzosen machen Urlaub in Neuseeland und verstehen nur wenig Englisch.

Alex und ich freuen uns, dass sie dabei sind. Wir hatten schon befürchtet, die einzigen Teilnehmer der Tour zu sein. Bevor es losgeht, serviert Colleen uns einen Tee aus getrockneten Kawa-Kawa-Blättern. „Für uns Maōri ist der Strauch eine Heilpflanze“, sagt sie und zeigt uns ein herzförmiges, frisches Blatt. „Der Tee hilft zum Beispiel bei Kopf- oder bei Zahnschmerzen.“ Wissenschaftlich erwiesen ist, dass bestimmte Verbindungen der Pflanze, sogenannte Kavapyrone, Angstzustände mindern – was vielleicht gar nicht so schlecht ist vor einer Reise in die Unterwelt. Ich nehme einen Schluck und verbrenne mir die Zunge. Der Tee ist heiß und hat eine leichte Pfeffernote.

„Sprichst du eigentlich Te Reo?“, frage ich unsere Führerin. „Nicht so gut, wie ich es gerne könnte“, antwortet sie. Als Kind habe sie ihre Großmutter darum gebeten, ihr die Sprache der Maōri beizubringen, aber die wollte nicht. „Sie hat gesagt, das würde mir nichts bringen“, erinnert sie sich. „Und zu der Zeit, Anfang der 80er, hatte sie leider Recht.“ Damals beherrschten weniger als 20 Prozent der Maōri Te Reo auf muttersprachlichem Niveau. Die Sprache war nicht hoch angesehen. Das hat sich zum Glück geändert. Heute müssen viele Kinder in Neuseeland in der Schule zumindest einige grundlegenden Vokabeln lernen. Te Reo ist, neben der neuseeländischen Gebärdensprache, die zweite offizielle Landessprache.

Colleen sammelt die Tassen ein. Wir folgen ihr zum Höhleneingang. Treppenstufen führen unter die Erde, Colleen knipst ihre Taschenlampe an. Es ist feucht und riecht leicht modrig. Die Wände sind dezent beleuchtet. Mit ihrem Autoschlüssel schaltet Colleen die Lampen neben dem Weg an.

Immer tiefer folgen wir ihr in die Footwhistle Cave, die die Maōri schlicht „Te Anaroa“, den Tunnel, nennen. Weil sie unter privatem Land liegt, gehöre die Höhle den Landeignern, sagt Colleen. „So funktioniert das in Neuseeland.“ Erst 1992 öffneten die Cousins JoJo Davis und Richard Carnachan sie für Besucher. Dabei wurden die Waitomo Caves bereits 1887 von dem Maōri-Chief Tāne Tinorau und den englischen Landvermessern Fred Mace und Laurence Cussen erstmalig erkundet. Die Maōri, die nahe den Höhlen lebten, wussten selbstverständlich schon lange vorher von ihrer Existenz.

Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts etablierte sich der Höhlentourismus im Waitomo District. Anfangs führten vor allem einheimische Maōri die Besucher durch die Höhlen, 1906 übernahm die britische Krone Teile des Gebiets. Erst 1989 wurde das Land an die Nachfahren der ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben.

Die Temperatur sinkt gefühlt mit jedem Schritt. Ich bin froh, dass ich eine Jeans angezogen habe, trotz der sommerlichen Temperaturen an der Erdoberfläche. In der größten Kammer, der „Kathedrale“, bleibt Colleen stehen: „Früher haben die Führer Magnesiumfackeln angezündet, um den Touristen die Höhlendecke zu zeigen.“ Auch sie hat so eine Fackel dabei, die ein bisschen aussieht wie der Kopf der Pixar-Nachttischlampe. Das Licht ist gleißend hell, erlischt aber innerhalb von fünf Sekunden. Um uns herum ist es schlagartig dunkel.

Es dauert, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Dann aber erscheinen über uns die ersten blauen Punkte. Glühwürmchen! Ein Sternenhimmel im Untergrund. „Wow!“, sage ich leise. Mit der Taschenlampe leuchtet Colleen ein Glühwürmchen an: eine längliche, graue Mückenlarve, deren Speichelfäden wie Spinnweben von der Decke hängen. „Mit ihrem blauen Licht locken die Glühwürmchen Insekten an“, sagt Colleen. „Glühwürmchen hab ich mir anders vorgestellt“, Alex.

Mit den Leuchtkäfern aus Deutschland oder Hollywoodfilmen haben die Larven tatsächlich nichts zu tun. Arachnocampa luminosa, so der wissenschaftliche Name, sind nur in Neuseeland und Australien heimisch. Ihre Fäden können bis zu 40 Zentimeter lang werden. „Am hellsten leuchten die Glühwürmchen, wenn sie hungrig sind“, sagt Colleen. „Quoi?“, Gerard versteht nicht, Catherine übersetzt.

Im Dunkeln tasten wir uns zurück zum Höhlenausgang. Der ist kaum wiederzuerkennen. Links und rechts der Treppenstufen sind hunderte von Glühwürmchen. Der Aufgang sieht aus, als wäre er für ein Sommerfest geschmückt worden. Traumhaft schön – nur leider nicht auf meinen Fotos. Um das Bild einzufangen, müsste man ein Stativ verwenden und mindestens fünf Minuten belichten. Doch die Zeit haben wir nicht. Gut, dass Colleen uns empfiehlt, nach der Tour noch zum Ruakuri Bush Walk zu fahren: „Dort sind auch sehr viele Glühwürmchen!“

Bis zu den ersten müssen wir keine hundert Meter durch den Wald gehen. Die Felswand neben dem Fluss funkelt. „Gut, dass wir noch hergekommen sind!“, sagt Alex. Obwohl er hungriger ist als ich – es ist mittlerweile nach halb zehn – hat er mehr Geduld für die Langzeitbelichtung. Und versucht sich sogar noch an einem Bild der Milchstraße, die in dieser Nacht besonders klar zu sehen ist. Ich liege hinter Diggitwo auf dem noch warmen Asphalt und schaue in die Sterne. Das sollte man viel öfter machen.

Durch die Dunkelheit fahren wir ins 20 Kilometer entfernte Otorohanga. Dort haben wir ein Zimmer im Haus von Ann gemietet. Die über 70-Jährige wohnt etwas außerhalb der Kleinstadt auf einem Hügel, ihre Mutter June in einem Haus an dessen Fuß. Das Land ist seit Jahrzehnten in Familienbesitz. Auf ihm wachsen Olivenbäume und, zwischen den Wurzeln, Trüffel.

Die soll Terrierhündin Phoebe (sprich: Fiebi) erschnüffeln. „Sie ist aber erst in der Ausbildung“, sagt Ann und streichelt ihre braunweiße Hündin. Phoebe ist eineinhalb Jahre alt und notorisch aufgeregt. Sie wäre am liebsten überall gleichzeitig: im Garten, im Olivenhain, in unserem Zimmer.

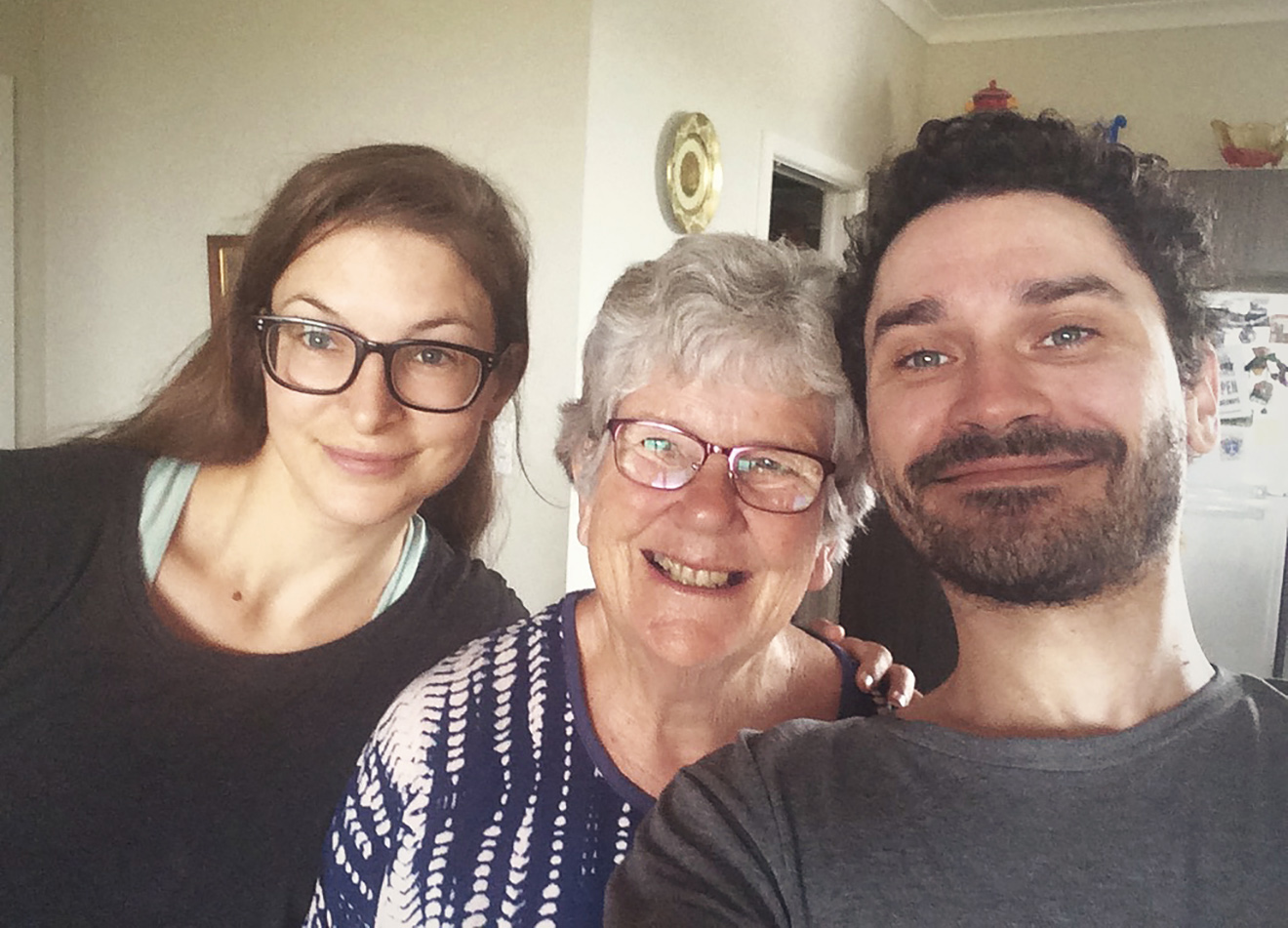

Als wir unsere Rucksäcke bei der Anreise hereintragen und die Türe offen lassen, hüpft sie sofort auf unser Bett. „Phoebe!“, ruft Ann. Sie trägt eine Brille mit bordeauxrotem Rahmen und dicken Gläsern, die ihre blauen Augen noch größer erscheinen lassen, das graue Haar in einer Dauerwelle. „Alles gut“, sage ich und kraule Phoebe, die mit angewinkelten Beinen auf dem Bett liegt, „wir mögen Hunde.“

Die Tage bei Ann nutzen wir zum Arbeiten und zum Entspannen. Ihr Haus ist eine Landvilla, mit Rosen im Garten, einem Pool und einer Wahnsinnsaussicht über die Hügel, die wegen der extremen Hitze in diesem Jahr ausnahmsweise nicht klischeehaft grün, sondern gelblich-braun sind. „Mein Mann und ich haben das Haus vor sieben Jahren gebaut“, erzählt Ann uns im Essbereich zwischen Wohnzimmer und Küche. Vor zwei Jahren sei er gestorben, seitdem lebe sie allein. „Wir hatten immer Gäste. Deshalb habe ich mich vor einer Woche auf Airbnb angemeldet.“

Weil es uns bei Ann gefällt, verlängern wir unseren Aufenthalt. Eine Nacht verbringen wir sogar bei ihrer Mutter, da unser Zimmer zwischen der ersten und der zweiten Buchung belegt ist. Es ist, als wären wir keine 40 Meter den Hügel hinab, sondern 40 Jahre in der Zeit zurückgereist. Junes Haus könnte perfekt als die Kulisse eines 80er-Jahre-Films herhalten. Mit floral gemusterten Tapeten, einem braun-weiß-cremefarbigen Teppichboden und rosa Schonbezügen, die umrandet sind von Rüschen. Ich muss lachen, als ich unser Zimmer betrete. Es steht in krassem Gegensatz zu Anns Einrichtung.

June verbringt den gesamten Nachmittag und Abend vor dem Fernseher, nur unterbrochen von einem Abendessen mit der Tochter. „Sie schaut gerne Sport“, hat Ann uns schon gesagt, außerdem könne ihre Mutter sich nach einer Bauch-OP nicht viel bewegen. „Ich hoffe, sie stirbt nicht heute Nacht“, sagt Alex, nachdem ich diese Möglichkeit angedeutet habe. „Nicht, dass wir noch im Gefängnis landen!“ Wir haben sofort ein schlechtes Gewissen wegen unseres makabren Witzes und klopfen auf die hölzernen Nachttische.

Wir hätten uns keine Sorgen machen müssen. Am Morgen darauf wache ich um 7 Uhr auf. June frühstückt mit laut aufgedrehtem Radio. Es ist Sonntag, Gottesdiensttag. June und Ann fahren beide – jede in ihrem Auto. „Die 104 schafft June bestimmt auch noch“, sage ich im Halbschlaf zu Alex. Ich drehe mich um, denke an Glühwürmchen und versuche, wieder einzuschlafen.