Im Dorf neben dem Franz-Josef-Gletscher erfolgt der ultimative Härtetest unserer dreiwöchigen Reise durch Neuseeland: zwei Nächte zu viert im Hostel. „Unser schönstes Zimmer“, schwärmt Mauro an der Rezeption, „mit Blick auf die Berge!“ Er hat Recht, zumindest wenn man das Fenster aufmacht und sich weit nach draußen lehnt. Mama und Petra schlafen im Stockbett, Alex und ich bekommen das Doppelbett. Dazu haben wir eine Küchenecke und ein eigenes kleines Badezimmer.

Das Hostel ist etwas hellhörig, ansonsten aber sehr schön und sauber. Mit viel Holz und großen Fenstern, einem riesigen Aufenthaltsraum mit Decken und Spielen und einer gut ausgerüsteten Küche. Sogar ein Filmzimmer und eine Sauna gibt es. „Da gehen wir gleich rein!“, ruft Mama. Wir wissen alle, dass sie damit nur sich selbst und mich meint. Alex und Petra sind keine Sauna-Fans.

Petra, Mama und ich drehen noch eine kurze Runde im Nieselregen durch das Dorf, dann geht es tatsächlich in die Sauna. Die Hitze tut gut nach dem Fahrttag. Rund 180 Kilometer waren es von Greymouth nach Franz-Josef-Gletscher, etwas mehr mit unserem Schlenker zur Hokitika-Schlucht, die für ihr unwirklich milchig blaues Wasser bekannt ist. Neben uns in der Sauna sitzt ein junger Australier in Badehose. Der angelsächsischen Kultur entsprechend fängt er sofort Smalltalk an.

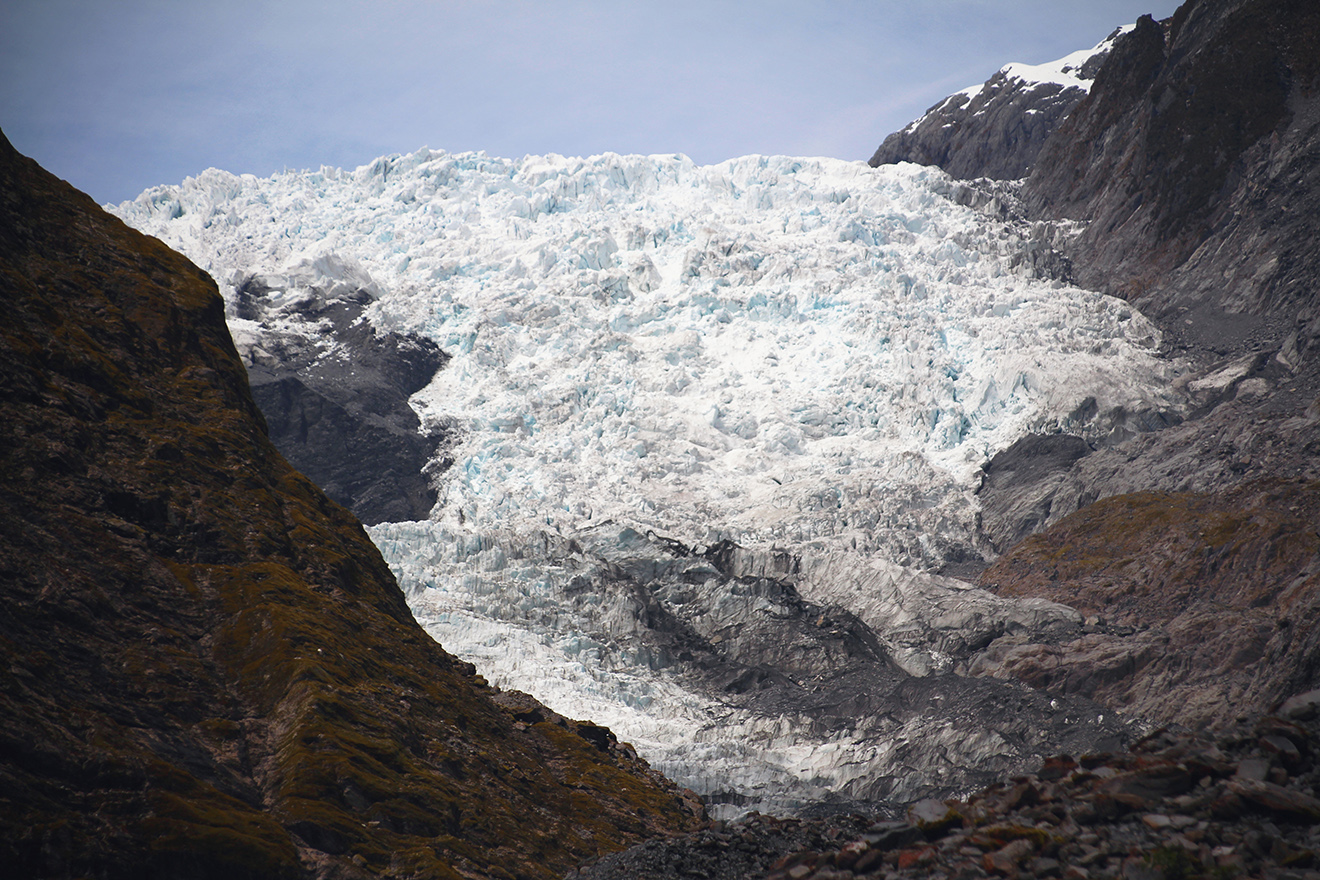

Am folgenden Morgen fahren wir nach dem Frühstück zum Franz-Josef-Gletscher (Māori: Kā Roimata o Hine Hukatere). Die Wanderung vom Parkplatz zur Aussichtsplattform unterhalb der Gletscherzunge dauert etwa 45 Minuten. Rechts und links des schiefergrauen Flussbetts ragen die Berge auf, stürzen Wasserfälle die Hänge hinunter. Es dauert nicht lang, bis wir den Punkt erreichen, bis zu dem die Gletscherzunge 1908 reichte.

Es ist ein deprimierendes Zeugnis des Klimawandels, das wir hier, an der Westküste Neuseelands, begutachten können. Vor 18.000 Jahren reichte der Franz-Josef-Gletscher bis zum Meer. Mit dem Anstieg der Temperatur zog er sich immer höher in die Neuseeländischen Alpen zurück. Heute ist er noch etwas mehr als zehn Kilometer lang. Wissenschaftler*innen rechnen damit, dass er bis zum Jahrhundertende weitere fünf Kilometer Länge und etwa 38 Prozent seiner Masse verlieren wird.

Was das bedeutet, wird mir am Nachmittag noch einmal mehr bewusst. Nach einem Thai-Curry im Hostel fahren wir zum 25 Kilometer entfernten Fox-Gletscher (Māori: Te Moeka o Tuawe). Zu ihm mussten Sabine – die Freundin, mit der ich 2006, nach dem Abi, durch Neuseeland gereist bin – und ich vom Parkplatz nicht weit laufen. Doch auch der Fox-Gletscher hat sich hoch in die Berge zurückgezogen. Eine Stunde lang folgen Mama, Petra, Alex und ich einem Weg durch den Farnwald, nur um ein Mini-Eck Gletscher mit dem Teleobjektiv fotografieren zu können. Der Anblick stimmt mich traurig.

Bevor wir zurückfahren, spazieren Petra und ich um den fünf Kilometer westlich gelegenen Lake Matheson. Auf der Seeoberfläche spiegeln sich bei schönem Wetter der Aoraki / Mount Cook und der Rarakiroa / Mount Tasman. An diesem Abend stecken die Gipfel allerdings in einer dichten Wolkendecke. Mama und Alex begleiten Petra und mich bis zum ersten Aussichtspunkt, dann gehen sie zurück zum Auto. Petra und ich genießen die Schwesternzeit. Seit Pai waren wir nicht mehr so lange zu zweit.

Auf dem Rückweg nach Franz-Josef-Gletscher geht die Sonne hinter den Hügeln unter. Am Morgen darauf verlassen wir das Hostel nach dem Frühstück. Wir haben den Härtetest eins A bestanden, den Gruppenfindungsprozess spätestens jetzt abgeschlossen.

Für die Fahrt nach Queenstown, 350 Kilometer südlich, lassen wir uns Zeit. Wir vertreten uns die Beine am Lake Wānaka, schauen zu, wie ein paar Wagemutige in die eiskalten Blue Pools springen, halten an mehreren Aussichtspunkten. Am Knight’s Lookout geben wir zwei jungen Neuseeländern Starthilfe. Kurze Zeit später leuchtet Diggitwos Motorleuchte auf. Als ich an den Straßenrand fahre, um ein schnelleres Auto vorbeizulassen, säuft der Motor ab. Nichts geht mehr. „Vielleicht war der Jumpstart ein Fehler“, seufze ich. Erst beim vierten oder fünften Schlüsseldrehen springt der Motor an. Puh. Glück gehabt. „Mach‘ die Klimaanlage aus“, sagt Mama, „das belastet den Motor auch.“

Mit offenen Vorderfenstern fahren wir weiter, bis zu einem Lookout kurz vor Queenstown. Dort öffnen wir die Motorhaube, um Diggitwo abkühlen zu lassen. Wir schauen auf die großen Behälter in seinem Inneren, die Schläuche, erkennen aber natürlich nicht, wo das Problem liegt. „Nicht nach dem Öl schauen, solange der Motor noch heiß ist!“, warnt uns ein vorbeigehender deutscher Tourist.

Ich versuche, mich nicht zu sehr zu sorgen. Mit der Kamera gehe ich die wenigen Meter zum Gipfel des Hügels, der einen schönen Ausblick auf die Berge und Hügel vor Queenstown bietet. Der Rest der Fahrt verläuft problemlos. Am späten Nachmittag erreichen wir unsere Ferienwohnung in den Kelvin Heights, einem Vorort auf der Halbinsel gegenüber dem Zentrum Queenstowns. Auf dem Balkon essen wir Salzkartoffeln, Salat und Ofengemüse und bekommen Besuch von einer Katze.

Anschließend spazieren Mama, Petra und ich durch unsere neue Nachbarschaft, schauen Häuser an und setzen uns an den Lake Wakatipu, über dem die rosa Wolken langsam grau werden. Es ist eine Eigenschaft, die wir drei teilen: das Bedürfnis, uns ein Bild von einer neuen Umgebung zu machen, uns möglichst schnell einen Überblick zu verschaffen über den Ort, an dem wir uns befinden. Der abendliche Spaziergang fühlt sich nach Urlaub an. Alex ruht sich derweil auf dem Sofa von der Fahrt aus. Wir leisten ihm bald Gesellschaft. Der Abend wird nicht lang, wir sind alle müde.

Tags darauf fahren wir ins 20 Minuten entfernte Queenstown. Wir spazieren auf dem Uferweg des Wakatipu-Sees vom Botanischen Garten in die Innenstadt. Dort schauen wir die Auslagen der Läden an und essen Eis. Beziehungsweise Falafel. „Mittags muss ich erst etwas Salziges essen“, sagt Alex. Mit ihren kiefernbestandenen Bergen erinnert Queenstown ihn an seine Heimatstadt Bad Wildbad.

Wir parken das Auto um, von den Queenstown Gardens zur Belfast Terrace. Von dort aus wandern wir auf den Queenstown Hill. Erst durch die schattigen Kiefernwälder, dann über ausgetretene Erdpfade zum Gipfel. Für den Aufstieg brauchen wir zwei Stunden, für den Rückweg eine. „Die Aussicht von der Gondelstation war aber schöner“, sagt Petra, die bereits 2010, nach dem Abitur, fünf Monate in Neuseeland war. „Sollen wir noch kurz rüberlaufen?“, sage ich. Im Spaß. Die Wanderung dorthin würde bestimmt nochmal so lange dauern.

Obwohl wir abends alle erledigt sind von unserem Tagesprogramm, gehen Alex, Petra und ich zum Sonnenuntergang noch einmal zum Wakatipu-See. Es lohnt sich. Das Wasser reflektiert die letzten Sonnenstrahlen, spült rauschend auf die Steine am Ufer. Wir setzen uns auf die Felsen, hören den Wellen zu, fotografieren, beobachten, wie es dunkler wird um uns.

Mir ist ein bisschen schwer ums Herz zumute. Vier Tage haben wir noch zusammen, dann werden Mama und Petra vom Flughafen in Christchurch zurück nach Deutschland fliegen. Monatelang werde ich die zwei nicht wiedersehen. „Schade“, denke ich, „dass die Zeit zu viert so schnell vorbeiging.“ Jetzt, wo wir uns gerade so gut aufeinander eingespielt, den Härtetest bestanden haben.