Schon frühmorgens peitscht der Regen gegen die Fenster. Draußen ist es düster. Der Wind treibt Plastiktüten und Blätter vor sich her, lässt die Scheiben zittern. Immer wieder schrillen Sirenen auf, klirrt Glas, das nicht weit entfernt zerbricht. Der Taifun Mangkhut hat Hongkong fest im Griff.

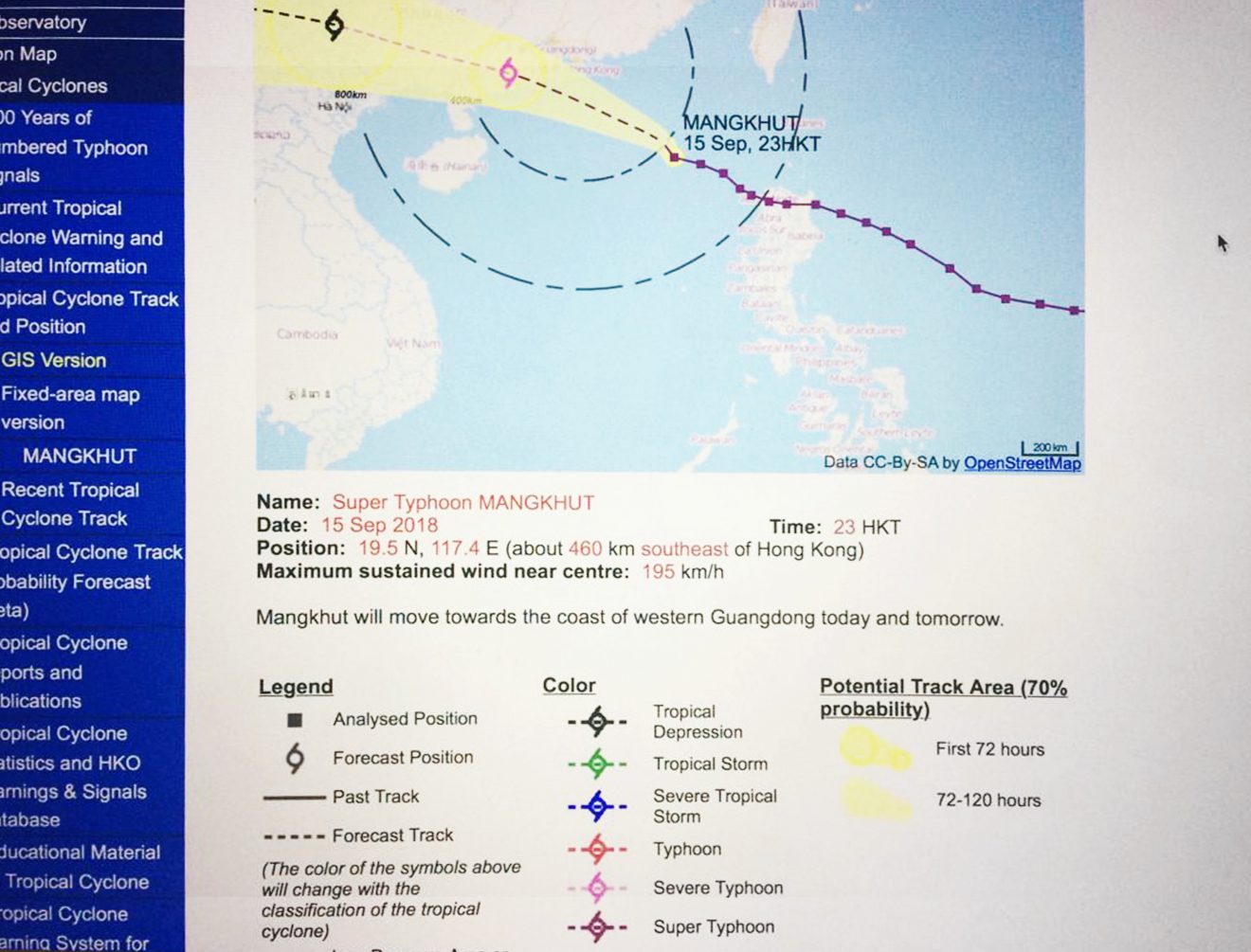

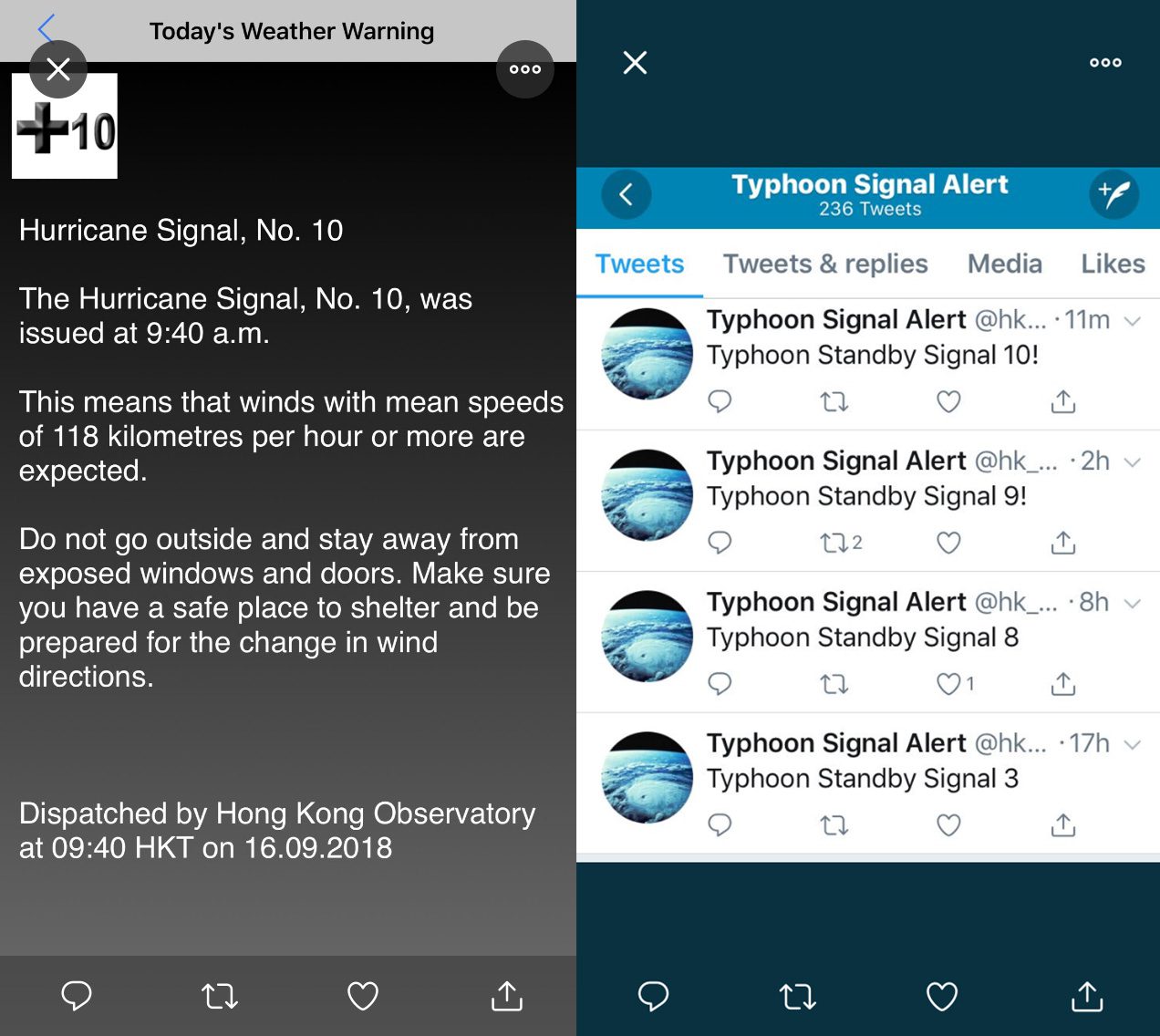

Nach fünf Tagen in der chinesischen Sonderverwaltungszone wollten Alex und ich an diesem Morgen eigentlich nach China zurückreisen. Doch daraus wird nun nichts. Um 8 Uhr stuft das Hong Kong Observatory – die Behörde, die in der Stadt für Wettervorhersagen und Sturmwarnungen zuständig ist – Mangkhut von einem Sturm der Stufe 8 zu einem Sturm der Stufe 9 auf. Das bedeutet: Flüge werden gestrichen, Busse und Bahnen fahren nicht mehr, die Menschen sind dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben und sich von ungeschützten Türen und Fenstern fernzuhalten.

Eineinhalb Stunden später erreicht Mangkhut die höchste Stufe 10. Auf den Philippinen hat der tropische Wirbelsturm zu diesem Zeitpunkt bereits eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mindestens 127 Personen sind ums Leben gekommen, mehr als fünf Millionen Menschen sind von dem Sturm und seinen Folgen betroffen.

Uns bleibt nichts anderes übrig, als unseren Aufenthalt in Hongkong zu verlängern. Zusammen mit unserem Airbnb-Gastgeber Hamza, einem 24-jährigen Software-Entwickler aus Pakistan, und seinem 25-jährigen Mitbewohner Peter aus Bulgarien, der im Hongkonger Finanzsektor tätig ist, verbringen wir den Tag in der Wohnung. Im elften Stock eines Hochhauses in Lohas Park, einer Wohnsiedlung im Südosten Hongkongs, sind wir sicher vor den Windböen. Wir haben sogar den ganzen Tag Strom, Internet und warmes Wasser. Nur die Toilettenspülung funktioniert ab dem späten Nachmittag nicht mehr.

Obwohl um mich herum scheinbar Normalität herrscht, bin ich angespannt. Während Peter in seinem Zimmer Serien schaut, Alex auf dem Sofa im Wohnzimmer eine Collage bastelt, schließt Hamza, der eine eigene Firma hat, über Skype noch mal eben einen Deal ab. Um 13 Uhr allerdings dröhnt der Wind so laut, dass jede Unterhaltung unmöglich ist. Der Regen drückt durch die Fensterscheiben, in der Küche und im Wohnzimmer breiten sich Wasserlachen auf dem Boden aus. Als ich einmal vorsichtig aus dem Fenster schaue, bläst der Wind von oben und unten gleichzeitig so stark, dass die Regentropfen sich nicht entscheiden können, wohin sie fallen sollen und als runde Perlen in der Luft schweben.

In der Wohnung ist es heiß und stickig. Hamza hat aus Sicherheitsgründen die Klimaanlage abgeschaltet. Immer wieder öffne ich die App Twitter, wo die Bewohner Hongkongs Fotos und Videos von Sturmböen teilen, die Fußgänger einfach umwerfen oder komplette Baugerüste innerhalb von Sekunden von Hochhäusern reißen.

Einen Taifun mitzuerleben, sei ein typisches Hongkong-Erlebnis, sagt Hamza, als ich ihn frage, ob er keine Angst hat. „Eigentlich sollte ich das bei Airbnb in die Zimmer-Beschreibung schreiben: Das Gebäude ist sicher, wenn ein Sturm die Stadt trifft.“ Tatsächlich sind die Hongkonger auf Taifune wie Mangkhut vorbereitet. Sie kennen sich aus mit den Stürmen, die ihre Stadt fast jährlich von Mai bis November heimsuchen. Schon Tage vor einem Sturm strahlen Radio- und Fernsehsender Warnungen aus. Von da an decken sich die Bewohner Hongkongs mit Wasser und Lebensmitteln ein. Keiner möchte die Wohnung verlassen, wenn draußen der Wind wütet.

Dass der Sturm Hongkong so stark treffen würde, kann ich mir am Tag vor dem Unwetter noch nicht vorstellen. Nach einer kurzen Runde durch den Stadtteil Central, das Szeneviertel SoHo und den 1847 erbauten Man Mo Tempel, fahre ich gegen Mittag mit der Fähre auf die Insel Cheung Chau, wo bunte Fischerkähne vor der Promenade auf den Wellen schaukeln. Die Sonne strahlt vom beinahe wolkenlosen Himmel. Die Souvenirshops und Restaurants am Pier sind geöffnet, in der Nähe der Markthalle trocknen Fischer ihre Fänge auf Körben und feinen Metallnetzen.

Das Einzige, was mich ein bisschen wundert: Auf dem Weg zur Cheung-Po-Tsai-Höhle, in welcher der Pirat Cheung Po Tsai einst seinen Goldschatz versteckt haben soll, treffe ich nur zwei andere Touristen. Der Pfad zur Höhle führt durch den Dschungel und am Meer entlang. Ich schwitze, es ist heiß und fast windstill. Über dem Weg schwirren Libellen. Als ich ankomme, ist mir sofort klar, dass ich die Höhle nicht von innen sehen werde. Das enge Einstiegsloch, das in den Fels führt, ist mir alles andere als geheuer.

Ich beschließe, stattdessen zum Reclining Rock zu gehen, einem länglichen Felsen auf einem Plateau, der aussieht, als würde er gleich ins Meer fallen. Ich sehe den Felsen schon von Weitem, doch das Wasser schneidet mir den Weg ab. Ich drehe um, steuere ein neues Ziel an: den Strand Pak Tso Wan und den darüberliegenden Friedhof. Eingebettet von Felsen wirkt die Bucht auf den ersten Blick sehr schön, doch aus dem Schilf, das hinter dem Sand wächst, fließt Abwasser ins Meer. Schaum und Plastikmüll treiben auf den Wellen.

Auf dem Friedhof liegen die Gräber dicht nebeneinander. Goldene Inschriften und Fotos der Verstorbenen zieren die hellgrauen Grabsteine, viele haben ein kleines Dächlein. Langsam gehe ich durch die Reihen. Hin und wieder bleibe ich stehen, schaue aufs Meer oder sehe mir ein Grab an. Ich bin allein. Am Tag vor dem Sturm ist niemand gekommen, um Blumen zu gießen und die Vorfahren zu besuchen.

Als ich den Hügel hinaufspaziere, um über den Friedhof zurück zum Hafen zu gelangen, taucht ein Hund zwischen den Grabreihen auf. Wir bleiben beide stehen. Einen Augenblick lang schauen wir uns in die Augen. Dann dreht er um, verschwindet hinter der Bergkuppe. Ich gehe weiter. Solange, bis ich aus der Ferne ein Bellen höre, das immer näher kommt. Fünf, sechs, sieben Hunde rennen auf mich zu. Meine Handflächen werden nass, mein Herz hämmert gegen den Brustkorb.

„Geht weg!“, brülle ich, so laut ich kann. Und kann kaum glauben, dass die Hunde wirklich stehen bleiben. So ruhig und langsam wie nur möglich trete ich den Rückzug an. 1:0 für die Hunde. An der Hafenpromenade gönne ich mir ein Mango-Mochi auf den Schock, bevor ich mit der Fähre in die Stadt zurückfahre. Kurz bevor sie Hong Kong Island erreicht, geht die Sonne unter, glitzert golden auf der Wasseroberfläche.

Tags darauf um diese Uhrzeit werden die Sturmböen bereits schwächer. Um 21 Uhr setzt das Hong Kong Observatory den Taifun auf die Stufe 8 herab. Mangkhut hat Hongkong hinter sich gelassen. Er hat Bäume entwurzelt, Fensterscheiben zerstört und einen Baukran umgeworfen. Der Pegelstand liegt in den meisten Stadtteilen über dem Normal, tieferliegende Gebiete sind überflutet. Tausende Menschen sind in Sicherheit gebracht worden, mehr als hundert verletzt. Umgekommen ist in Hongkong zum Glück aber niemand.