Ist das ein abgetrenntes Katzenbein vor uns auf dem Boden? Einen Moment lang bin ich mir nicht sicher. Und das, obwohl direkt hinter dem felligen Etwas eine Katze liegt. Eine graugetigerte Katzenmama. Ihre drei Babys trinken mit geschlossenen Augen, dicht an ihren Bauch gekuschelt. Sie sind erst ein paar Tage alt. „Unser Nachbar fängt Possums, damit füttern wir die Katze“, sagt Sarah und deutet auf das fellige Etwas, das angeknabberte Possumbein. Die Pfote ist noch ganz.

Alex und ich stehen neben unserer Gastgeberin im Waschraum hinter dem Wohnzimmer. Sarah, schlank, schulterlange graue Haare, Pony, vermietet das Studio neben ihrem Haus an Gäste. Mit ihrem Mann Howy ist sie 2007 von Großbritannien nach Neuseeland ausgewandert. Sie sieht so jung aus, dass wir kaum glauben können, dass sie bald Oma wird.

Mein Blick fällt wieder auf die Possumpfote. Die Vorstellung, einem Tier ein anderes zu fressen zu geben, kommt mir komisch vor, auch wenn mir klar ist, dass Katzenfutter aus der Tüte nichts anderes ist. Rind oder Fisch oder Huhn, gepresst zu braunen, viereckigen Pellets. Bei dem Possumbein wurde im Grunde nur auf den Pressvorgang und die Verpackung verzichtet. Was Sinn ergibt, in diesem abgelegenen Waldstück, weit weg von jedem Supermarkt. 2018 sind Sarah und Howy von Auckland ins neuseeländische Hinterland gezogen. Seither versuchen sie, so allen Müll zu vermeiden. Zu ihrem Grundstück führt nur eine 14 Kilometer lange Schotterstraße.

Zwei Wochen zuvor sind wir aus Auckland aufgebrochen. Während unseres Roadtrips durch Neuseelands nördlichste Region Northland waren wir unter anderem in Waipu, Kerikeri und Mangonui, wo wir in einem Tiny House namens „The Shack“ übernachtet haben.

Von dort aus unternehmen wir einen Tagesausflug zum Cape Reinga, einem Kap auf dem äußersten Nordzipfel des Landes. Die Fahrt auf dem kurvigen Highway Nummer eins dauert knapp zwei Stunden.

Durch ein Betontor schreiten Alex und ich vom Parkplatz auf den Pfad, der zu dem kleinen, weißen Leuchtturm an der Spitze des Kaps führt. Für Besucher ist er nicht zugänglich. Sie kommen aus anderen Gründen: wegen der schönen, rauen Landschaft, der Bekanntheit des Kaps oder seiner Bedeutung für die Māori, Neuseelands Ureinwohner.

Für sie ist das Cape Reinga der spirituell bedeutendste Ort des Landes. Im Meer vor der Nordspitze Neuseelands beginnt nach einer Māori-Legende alles Leben. Te wāhu tūtakitaki, der Treffpunkt, heißt in der Sprache der indigenen Bevölkerung, Te Reo, die Stelle einige hundert Meter vor dem Leuchtturm, wo die türkisblauen Wellen der Tasmansee und die dunklen Wogen des Pazifiks aufeinandertreffen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Einordnung zwar nicht richtig: Die Trennlinie zwischen den Ozeanen verläuft ein paar Kilometer östlich. Aber das macht es nicht weniger faszinierend dabei zuzuschauen, wie das Meer vor dem Cape Reinga strudelt.

Der Tod wartet gleich um die Ecke. Der Māori-Mythologie zufolge befindet sich der Eingang zur Unterwelt neben dem Kap. An den Wurzeln eines uralten Pōhutukawa-Baums sollen die Seelen der Verstorbenen ins Meer gleiten. Hier beginnt ihre Reise nach Hawaiiki-A-Nui, das Land ihrer Ahnen. Auf Te Reo heißt das Kap daher Te Rerenga Wairua, „der Ort, an dem die Geister übersetzen“.

Die Sonne scheint, glitzert auf dem Wasser. Alex und ich wandern einen schmalen Pfad über die Hügel nach oben, steigen aber nicht hinab zum Strand. Wir haben noch ein weiteres Ausflugsziel vor uns. Im Auto fahren wir knapp 20 Kilometer zu den Sanddünen von Te Paki. Goldene Berge, die unvermittelt aus der hügeligen, grünen Landschaft aufragen.

Die meisten Besucher tragen Sandboards nach oben, um die bis zu hundert Meter hohen Dünen auf dem Bauch liegend herabzuschlittern. Wir steigen ohne Boards nach oben, sinken bei jedem Schritt fast bis zu den Knöcheln ein. Der Aufstieg ist anstrengend, aber die Mühe ist es wert: Von oben sehen wir das Meer, nach unten hüpfen wir meterweise, was viel Spaß macht.

Der Rückweg nach Mangonui zieht sich. Die Kurven strengen an und die neuseeländischen Autofahrer, die oft bis knapp vors Nummernschild auffahren. Wir werden häufig überholt; die Neuseeländer sehen die Maximalgeschwindigkeit offensichtlich eher als ungefähren Richtwert.

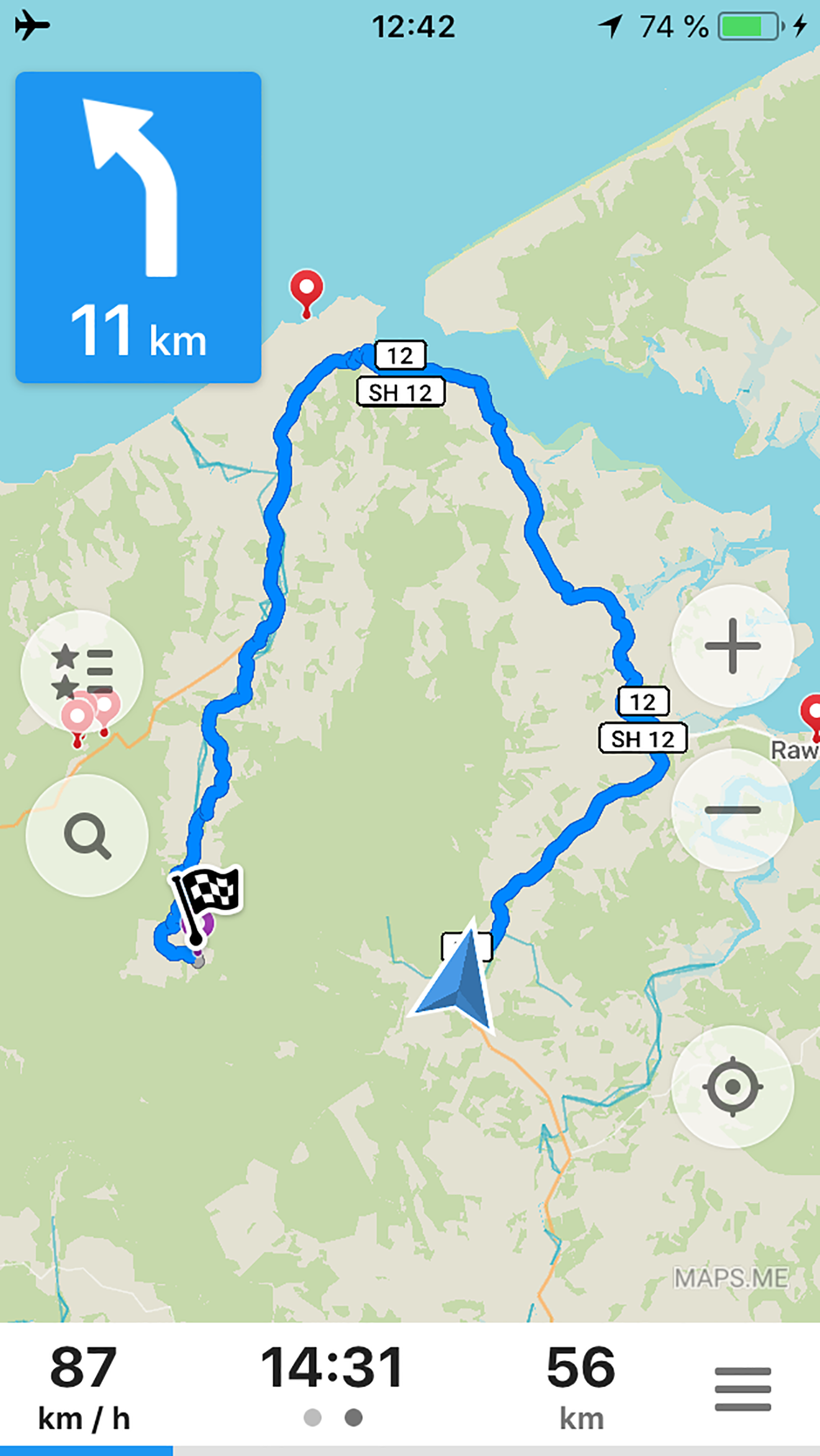

Am Tag darauf packen wir nach dem Frühstück unsere Sachen. Es regnet, als wir Mangonui um kurz nach zehn Uhr verlassen. Dreieinhalb Stunden brauchen wir in den Wald hinter dem Örtchen Waimamaku an der Ostküste Neuseelands, und das, obwohl unsere neue Unterkunft gerade einmal 162 Kilometer entfernt ist. Der Highway ist eine kurvenreiche Landstraße. Wir genießen die Fahrt trotzdem. Der Regen lässt Nebel hinter den Hügeln aufziehen, um uns ist nur Grau und Grün.

Alex fährt die letzten 14 Kilometer auf der Schotterstraße zu Sarahs und Howys Studio. Als wir ankommen, steht unser Gastgeber neben dem Holzzaun, der das Grundstück umgibt. Er trägt Gummistiefel, eine moosgrüne Regenjacke und einen Hut mit breiter Krempe. Das passende Outfit für einen Tag wie diesen, an dem der Regen nicht aufhören möchte. „Der Schlüssel steckt“, sagt Howy nach einem herzlichen „Hello“ und deutet auf das hellblau gestrichene Häuschen mit den weißen Fensterrahmen, das ans Haupthaus angrenzt. „Falls ihr etwas braucht, klopft einfach an.“

Wir tragen unsere Rucksäcke in unser neues Heim, auf der Veranda stehen Töpfe voll Lavendel. Ich fühle mich gleich wohl in unserer kleinen Einzimmerwohnung. Sie hat einen Korkboden und Möbel aus Massivholz. Alex macht die mobile Elektroheizung an. Es ist kalt im Zimmer. Die neuseeländischen Häuser sind meistens schlecht isoliert. Wir machen es uns gemütlich, hören zu, wie der Regen aufs Dach prasselt.

Am späten Nachmittag bringt Sarah eine Grünkohl-Suppe und Brot aus Sauerteig vorbei. „Tut mir leid, dass es so lang gedauert hat“, sagt sie. „Unsere Katze hat Junge bekommen, deshalb hat sich alles verzögert.“ Wir setzen uns gleich an den Esstisch. Alex probiert einen Löffel Suppe, verzieht das Gesicht: „Ich glaube, Howy hat den Rasen gemäht heute.“ Ich lache. Sie schmeckt wirklich sehr gesund, die Suppe. Aber es tut gut, etwas Warmes zu essen.

Die folgenden fünf Tage verbringen wir hauptsächlich in der Wohnung und arbeiten. Während der wenigen Regenpausen gehen wir im Wald spazieren, unter Farnpalmen, Schlingpflanzen und Kauri-Bäumen. Der Wald sei erst in den 1970er-Jahren angelegt worden, erzählt Sarah uns am Tag unserer Abreise, im Waschraum bei den Katzen. „Davor war hier nur Farmland.“

Ihr Grundstück sollte ursprünglich Teil einer Kommune werden, doch daraus wurde nichts. Jetzt versuchen Sarah und Howy mit ihren Nachbarn eine Gemeinschaft zu schaffen. Man hilft sich aus, wenige hundert Meter entfernt steht eine Theaterbühne, die alle gemeinsam nutzen.

Wir verabschieden uns mit einer Umarmung. Auf dem Weg nach Whangarei, unserer letzten Station im Norden Neuseelands, halten wir zweimal in den Kauri-Wäldern, die früher große Teile des Northlands bedeckten. Über Kieswege und Holzpfade spazieren wir zu Bäumen, die so dick sind, dass es sieben oder acht Menschen bräuchte, um sie zu umarmen.

Der Tāne Mahuta, der „Gott des Waldes“, ist mit 51,2 Metern Höhe der größte bekannte Kauri-Baum. Sein Umfang beträgt 13,77 Meter in Bodennähe, das entspricht einem Durchmesser von fast 4,4 Metern. Mit 29,9 Metern Höhe ist der zweitgrößte Kauri, Te Matua Ngahere, der „Vater des Waldes“, zwar etwas kleiner als der Tāne Mahuta, ist aber noch breiter. Sein Umfang liegt bei mehr als 16 Metern. Schätzungen zufolge sollen beide Bäume zwischen 1200 und 4000 Jahre alt sein.

Etwa drei Viertel aller erhalten gebliebenen Kauri-Bäume Neuseelands wachsen im Waipoua-Wald. Zwischen 1820 und 1920 wurden die meisten der immergrünen Bäume abgeholzt. Heute sind nur noch etwa vier Prozent des ursprünglichen Bestands erhalten. Die grünen Hügel Neuseelands stimmen mich nun traurig, obwohl sie idyllisch aussehen. Auf der Weiterfahrt kann ich nur noch daran denken, dass sie früher von Wäldern bedeckt waren, in denen riesenhaften Bäume wuchsen.

Gegen 15 Uhr kommen wir in Whangarei, am Haus von Terri, an. Ihre lockige, graue Pudelhündin bellt, als wir die Einfahrt herauflaufen. Zwei Sekunden später liegt sie vor uns auf dem Rücken, mag gestreichelt werden. Sie ist kein guter Wachhund. Terri zeigt uns das Haus, ihr Freund Nick sitzt vor dem Haus und raucht. „Ihr habt das Haus für euch dieses Wochenende, wir fahren gleich nach Auckland“, sagt Terri. Was für eine Überraschung! Eine halbe Stunde später sind wir allein.

Ich nehme mir vor, tags darauf nach Whangarei zu fahren, den Wasserfall und die Flusspromenade anzusehen, aber die Ruhe und der grandiose Blick vom Wohnzimmer aufs Meer verleiten mich dazu, daheim zu bleiben, zu entspannen. Die gesparte Energie, sage ich mir, könne ich bald gebrauchen: Am folgenden Tag holen Alex und ich meine Mutter und Schwester vom Flughafen in Auckland ab. Fast drei Wochen lang werden wir zu viert durch Neuseeland reisen.